データを保護・暗号化する

パソコンを持ち歩く場合、盗難の危険性も高くなります。パスワードを設定して不正に使われないように気を配っても、パソコンを分解して取り出したフラッシュメモリードライブから内部の情報を直接盗まれる可能性もあります。

暗号化ファイルシステムを使う

Windowsには、暗号化ファイルシステム(EFS)という機能があります。

この機能を使うと、あらかじめ暗号化属性を付けておいたファイルまたはフォルダーは、フラッシュメモリードライブ内で暗号化されて保存されます。これにより自分以外のユーザーはファイルの内容を見ることができなくなります。

-

暗号化ファイルシステム(EFS)は、指定されたファイルやフォルダーのみを暗号化します。機密性の高い情報を含むファイルは、暗号化した特定のフォルダーだけに保存することをお勧めします。

常に特定のフォルダーに保存できない場合は、市販のソフトウェアなどで、ドライブまたはフラッシュメモリードライブ全体を暗号化できます。

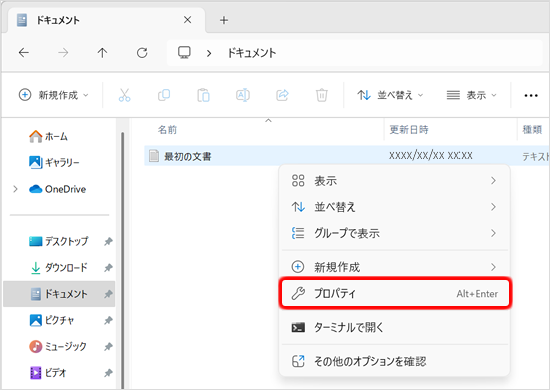

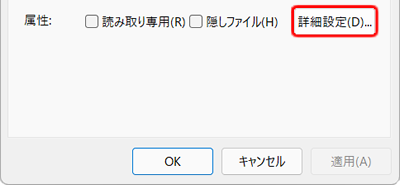

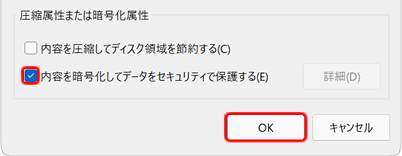

ファイルまたはフォルダーに暗号化属性を設定する

フォルダーに暗号化属性を設定しておくと、そのフォルダーにファイルを保存するだけでファイルも自動的に暗号化されます。

暗号化を設定するときのお願い

-

暗号化を設定したときのユーザーアカウントを削除してしまうと、同じ名前のユーザーアカウントを再度作成しても暗号化されたファイルは復元できません。

アカウントを削除する前に、暗号化されたファイルがないか必ず確認してください。

-

暗号を解除するための暗号鍵について

暗号を解除するための暗号鍵は、フラッシュメモリードライブ内に保存されます。この暗号鍵はファイルごとに作成されますので、暗号化ファイルが多くなると、その分利用できるフラッシュメモリードライブの容量が減少します。

このファイル暗号化証明書とキーを保存しておくことで、パソコンを初期化した後でも暗号化してバックアップしたフォルダーやファイルにアクセスできます。

ファイル暗号化証明書とキーを保存しないと、「ファイル暗号化の証明書とキーをバックアップしてください」と表示されます。表示された画面の内容に従って保存してください。

-

アプリケーションソフトの速度について

アプリケーションソフトによっては、暗号化や暗号を解除するために処理速度が低下することがあります。暗号化するファイルは、機密書類などセキュリティが必要なファイルに限定することをお勧めします。

-

ファイルのバックアップ

暗号化するファイルは、暗号化する前に社内のサーバーなどに別途バックアップを取って管理することをお勧めします。

-

EFSをサポートしていないファイルシステム

NTFS以外でフォーマットされたUSBストレージにコピーすると、暗号化されたファイルのままコピーされます。そのため、同じアカウント環境以外ではアクセスできません。暗号化されたデータをUSBストレージにコピーして自分のアカウント以外でアクセスする場合には、あらかじめ暗号化を解除する必要があります。

ストレージセキュリティ設定をする

ストレージセキュリティ設定は、フラッシュメモリードライブ内の情報を読むことができないように保護する機能です。

Windowsのパスワードを設定していても、パソコンを分解し、内蔵のフラッシュメモリードライブを取り外して他のパソコンに取り付けると、記憶装置内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

このようなことを防ぐためには、セットアップユーティリティの[ストレージセキュリティ設定(TCG)]を有効にすると効果的です。

ストレージセキュリティ設定の「セキュリティポリシー」は、次のどちらかを選択します。

-

簡易(工場出荷時の設定)

起動時のパスワード入力後は、起動時のストレージパスワードの入力を省略します。

-

高度

起動時のパスワード入力、または指紋認証後に、ストレージパスワードの入力が必要です。

メモ-

セットアップユーティリティの[起動時のパスワード]を[無効]にしている場合、パソコンの起動時はストレージパスワードの入力画面だけ表示されます。

-

-

ストレージセキュリティ設定の機能は、内蔵フラッシュメモリードライブのみに働きます。

外付けのハードディスクにはこの機能は働きません。また、ストレージセキュリティ設定は、データの完全な保護を保証するものではありません。

-

ストレージセキュリティ設定には、スーパーバイザーパスワードの設定が必要です。(

セットアップユーティリティのパスワードについて)

セットアップユーティリティのパスワードについて) -

スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合、ストレージセキュリティ設定を解除できなくなります。スーパーバイザーパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

-

ストレージパスワードの入力を3回間違えると、「ストレージはロックされました」と表示され、パソコンが起動できなくなります。ストレージパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

-

スーパーバイザーパスワードやストレージパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。

スーパーバイザーパスワードやストレージパスワードを忘れた場合は、有償での修理が必要です。

本機を数日間お預かりし、セットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。また、ストレージセキュリティ設定を有効にしている場合は、修理でも無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないように注意してください。

設定方法

この手順は、Windowsを起動する前に行う操作です。『取扱説明書 活用ガイド』にも手順が記載されています。

設定方法

-

(スタート)-

(スタート)-  (設定)をクリックする。

(設定)をクリックする。 -

Windowsの「設定」の左のメニューから

(システム)をクリックして、右の

(システム)をクリックして、右の (回復)をクリックする。

(回復)をクリックする。 -

「PCの起動をカスタマイズする」の[今すぐ再起動]をクリックする。

確認メッセージが表示された場合は、内容を確認して[今すぐ再起動]をクリックします。

-

[トラブルシューティング] - [詳細オプション] - [UEFIファームウェアの設定] - [再起動]をクリックする。

パソコンが再起動して、セットアップユーティリティ画面が表示されます。

-

【←】【→】で[セキュリティ]を選ぶ。

-

スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は設定する。

-

【↑】【↓】で[ストレージセキュリティ設定(TCG)]を選び、【Enter】を押す。

-

【↑】【↓】で[セキュリティポリシー]を選び、[簡易]/[高度]を設定する。

-

【↑】【↓】で[ストレージパスワード設定]を選び、パスワードを設定する。

-

確認の画面で【Enter】を押す。

-

【F10】を押す。

-

[はい]を選んで【Enter】を押す。

内蔵セキュリティチップ(TPM)を使う

Windowsが管理する暗号鍵の一部(BitLockerで使用される暗号鍵など)は、内蔵セキュリティチップ(TPM)に記憶されることによって保護されます。そのため、たとえ不正利用者がフラッシュメモリードライブの内容をすべて解析しても暗号鍵を入手することはできなくなり、さらにセキュリティを高めることができます。

また、ユーザーアカウントをMicrosoft アカウントにしたときは、「デバイスの暗号化」(BitLocker ドライブ暗号化)がオンになり、自動的にフラッシュメモリードライブが暗号化されます。

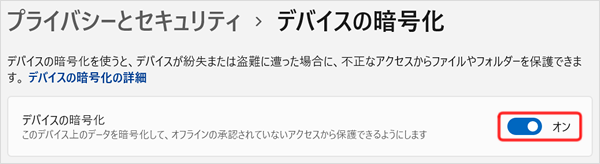

デバイスの暗号化をオン/オフする

デバイスの暗号化をオン/オフする場合は、次の手順で行います。

-

(スタート)-

(スタート)-  (設定)をクリックする。

(設定)をクリックする。 -

Windowsの「設定」の左のメニューから

(プライバシーとセキュリティ)をクリックして、右の

(プライバシーとセキュリティ)をクリックして、右の (デバイスの暗号化)をクリックする。

(デバイスの暗号化)をクリックする。 -

「デバイスの暗号化」のスイッチをクリックしてオン/オフする。

デバイスの暗号化をオンにした場合は、BitLocker ドライブ暗号化がアクティブ化を待機中となります。次項目のBitLocker ドライブ暗号化を有効にしてください。

オフにした場合は、確認画面が表示されますので[オフにする]をクリックします。

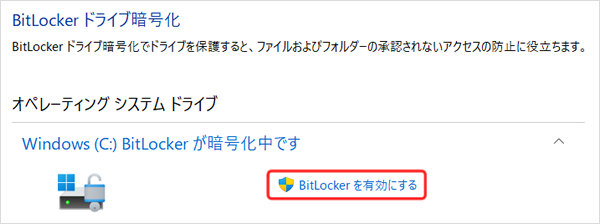

BitLocker ドライブ暗号化を有効/無効にする

BitLocker ドライブ暗号化を有効、または無効にする場合は次の手順で行います。

-

(スタート)-

(スタート)-  (設定)をクリックする。

(設定)をクリックする。 -

Windowsの「設定」の左のメニューから

(プライバシーとセキュリティ)をクリックして、右の

(プライバシーとセキュリティ)をクリックして、右の (デバイスの暗号化)をクリックする。

(デバイスの暗号化)をクリックする。 -

[BitLocker ドライブ暗号化]をクリックする。

-

[BitLocker を有効にする]または[BitLocker を無効にする]をクリックする。

※画面はBitLockerが無効の場合です。BitLockerが有効の場合は[BitLocker を無効にする]と表示されます。

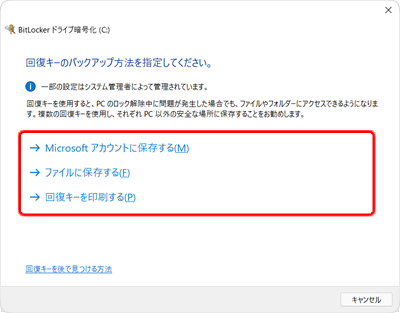

BitLocker を有効にした場合は回復キーを保存する画面が表示されます。表示された画面の内容に従って回復キーを保存、または印刷します。

BitLocker を無効にした場合は確認画面が表示されますので、[BitLocker を無効にする]をクリックします。

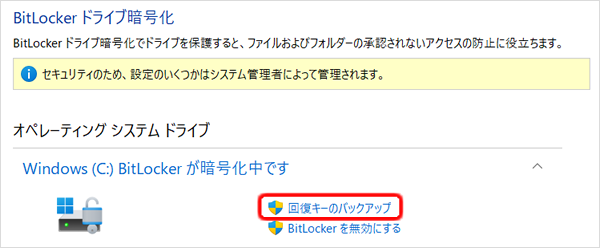

回復キーを取得する

「デバイスの暗号化」をオンにしている場合、パソコンの故障などでフラッシュメモリードライブのデータを復旧するときに、数字48桁の回復キーが必要になります。 万一の場合に備え、回復キーは大切に保管してください。

-

(スタート)-

(スタート)-  (設定)をクリックする。

(設定)をクリックする。 -

Windowsの「設定」の左のメニューから

(プライバシーとセキュリティ)をクリックして、右の

(プライバシーとセキュリティ)をクリックして、右の (デバイスの暗号化)をクリックする。

(デバイスの暗号化)をクリックする。 -

[BitLocker ドライブ暗号化]をクリックする。

-

[回復キーのバックアップ]をクリックする。

-

表示されたいずれかの保存方法をクリックする。

-

表示された画面の内容に従って回復キーを保存、または印刷する。